L’éveil d’une conscience noire chez les Afro-Américains et chez les noirs africains et des îles francophones va donner naissance à deux courants culturels et artistiques, sociaux et politiques durant l’entre-deux-guerres : « la Renaissance de Harlem » entre 1920 et 1930 et « la Négritude » entre 1932 et 1934.

Le mouvement de la « négritude » naît à Paris à l’initiative d’un groupe d’étudiants et d’intellectuels noirs réunis autour de Léopold Sédar Senghor et d’Aimé Césaire. Senghor dira : (je cite) « le mouvement de la négritude – la découverte des valeurs noires et la prise de conscience par le nègre de sa situation – est né aux Etats-Unis d’Amérique ». Dans le « Journal mensuel de l’Association des Etudiants Martiniquais en France – L’Etudiant Noir », Aimé Césaire forgera ce terme de « négritude » autour duquel il revendique l’identité noire et sa culture face à une francité perçue comme oppressante et instrument de la colonisation française.

AIME CESAIRE

Il est né à La Martinique en juin 1913. Le contexte de l’œuvre poétique de Césaire c’est d’abord et surtout les Antilles « cul de sac innommable de la faim…, de la misère et de l’oppression » dit Daniel Guérin qui a analysé l’œuvre poétique de Césaire. Car le décret de 1848 qui a libéré les esclaves les rendent libres de quitter les ateliers, les plantations, mais pour aller où et vivre de quoi ? Pas de terre ! Pas d’emploi ! Ils retournent donc vers l’ancien maître et travaillent au salaire dérisoire qu’il impose : l’esclave s’est simplement mué en prolétaire. En outre, le pacte colonial impose à cette île américaine de ne faire commerce qu’avec la France et tant pis pour le coût de la vie qui se ressent des prix de transport. La monoculture du sucre aux dépens des cultures vivrières et de l’élevage est un autre fléau. Il faut importer des denrées aussi élémentaires que la viande, le lait, les légumes, l’huile etc… De plus, comme dans tout pays sous-développé, l’industrialisation a été freinée afin de conserver au colonisateur un marché local plus fructueux.

L’Antillais est solidement maintenu dans des institutions qui l’écrasent.

Or, une des particularités principales de la réalité des Antilles françaises c’est l’aliénation culturelle des élites et le préjugé de couleur à tous les niveaux de l’échelle sociale. C’est le résultat de trois cents ans de colonisation. Une élite de couleur se forme en marge des colons blancs. Cette élite adopte toutes les valeurs du colonisateur : valeurs bourgeoises, chrétiennes, culturelles. On s’empresse d’oublier le créole. On s’assimile et on essaie de faire oublier ses origines que le poète Aimé Césaire rappelle avec impudence :

« Le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui de l’endurance à la chicotte… Nous, vomissures de négrier, nous, vénerie de Calabars : quoi ! se boucher les oreilles ? Nous, soûlés à crever de roulis, de risées, de brume humée ! »

Faire oublier cette tare ineffaçable de l’esclavage, cette honte sur la famille maintenant respectable du petit fonctionnaire antillais, et qu’il porte cependant sur sa figure, car il est désespérément noir.

Sur le plan social, les répercussions d’un tel état d’esprit font que toute révolution populaire contre la ploutocratie des colons avorte automatiquement, car les intellectuels de couleur qui devraient l’organiser, la désertent au contraire, et cherchent davantage à creuser le fossé qui les sépare du vulgaire.

De même sur le plan littéraire, l’Antillais cultivé se proposant comme idéal d’écrire exactement comme un Blanc, ne produit qu’une « littérature de décalcomanie » selon l’expression de Léon Damas et s’il réussit, ses amis disent de lui : « ce n’est pas mal pour un Martiniquais ».

Face à cela, Césaire réagit avec une violence extrême dans « Cahier d’un retour au pays natal » :

« Et voici ceux qui ne se consolent point de n’être pas faits à la ressemblance de Dieu mais du diable, ceux qui considèrent que l’on est nègre comme commis de seconde classe : en attendant mieux et avec possibilité de monter plus haut ; ceux qui battent la chamade devant soi-même ; ceux qui vivent dans un cul-de-basse-fosse de soi-même ; ceux qui se drapent de pseudomorphose fière ; ceux qui disent à l’Europe : « voyez, je sais comme vous, faire des courbettes, comme vous, présenter mes hommages, en somme, je ne suis pas différent de vous ; ne faites pas attention à ma peau noire : c’est le soleil qui m’a brûlé. »

« Et il y a le maquereau nègre, l’askari nègre, et tous les zèbres se secouent à leur manière pour faire tomber leurs zébrures en une rosée de lait frais. Et au milieu de tout cela je dis hurrah ! Mon grand-père meurt, je dis hurrah ! La vieille négritude progressivement se cadavérise… »

« Au bout du petit matin, l’extrême, trompeuse désolée eschare sur la blessure des eaux ; les martyrs qui ne témoignent pas ; les fleurs du sang qui s’éparpillent et se fanent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards ; une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d’angoisse désaffectée ; une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement ; un vieux silence crevant de pustules tièdes, l’affreuse inanité de notre raison d’être ».

« Partir

Comme il y a des hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serais un homme-juif

Un homme-cafre

Un homme-hindou-de-Calcutta

Un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas

L’homme-famine, l’homme-insulte, l’homme-torture

On pouvait à n’importe quel moment le saisir le rouer de coups, le tuer – parfaitement le tuer – sans avoir de compte à rendre à personne

Un homme-juif

Un homme-pogrom

Un chiot

Un mendigot »

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir. »

« Et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer de douleurs n’est pas un proscenium, car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse ».

« A moi mes danses

Mes danses de mauvais nègre

A moi mes danses

La danse brise-carcan

La danse saute-prison

La danse il-est-bon-et-beau-et-légitime-d’être-nègre »

Extrait du Recueil « Chiens » :

« Le Rebelle : cuve de scorpions.

La Foule-Chœur : à mort

Le R : Lâches, j’entends dans vos voix le frottement de la bricole

La F : A mort, à mort

Le R : dans vos voix de chacals, la nostalgie de muselières

La F : Mort, mort,

Le R : Ah ! Je vous plains âmes gâchées : toute la vieillesse du monde sur votre jeunesse cannibale sans espoir ni désespoir…

La F : Tue tue à mort

Le R : Malheur sur vos têtes.

La F : Malheur, malheur,

Le R : ah, vous ne partirez pas que vous n’ayez senti la morsure de mes mots sur vos âmes imbéciles car, sachez-le, je vous épie comme une proie…

Et je vous regarde et je vous dévêts au milieu de vos mensonges et de vos lâchetés

Larbins fiers petits hypocrites filant doux

Esclaves et fils d’esclaves

Et vous n’avez plus la force de protester

De vous indigner de gémir

Condamnés à vivre en tête-à-tête avec la stupidité empuantie sans autre chose qui vous tienne au chaud au sang que de regarder ciller jusqu’à mi-verre votre rhum antillais…

Ames de morue. »

Césaire retourne à la Martinique. Il ne suffit pas de proclamer le droit à la liberté d’une race pour qu’elle devienne aussitôt effective. De même, lorsqu’on décide qu’il est désormais bon-et-légitime-d’être-nègre, on n’est pas automatiquement débarrassé des aliénations qui vous entravent depuis des siècles. Césaire fonde la revue culturelle « Tropiques » avec quelques jeunes, qui sous des alibis littéraires et folkloriques va résolument combattre l’esprit de démission qui avilit les Martiniquais. Aimé Césaire va pratiquer le surréalisme qui lui offre la possibilité de se libérer des schèmes de pensée occidentaux, des habitudes et des valeurs qui avaient étouffé celles de sa race. Le drame de l’Antillais, et donc celui de Césaire, est justement ce fossé que l’exil, puis l’assimilation, ont creusé entre eux et la culture africaine. La négritude, c’est vraiment Orphée à la recherche d’Euridyce, selon la jolie expression de Sartre ; le Noir en quête de lui-même, et qui pour se retrouver, dans un immense effort, remonte à ses sources vers l’Afrique-mère.

Extrait de « Armes » :

« Je suis d’avant Adam. Je ne relève ni du même lion ni du même arbre. Je suis d’un autre chaud et d’un autre froid.

O lueurs rosées ô sources ô couleuvres ô débris de villes d’étoiles.

Mon enfance lait de lucioles et frisson de reptiles. »

Le surréalisme est pour Césaire une véritable cure de désintoxication. Le « Cahier d’un retour au pays natal » constituait un magistral effort de libération des formes occidentales. Mais il ne suffit pas de nier pour être : Césaire doit à présent conquérir tout son royaume intérieur, abattre les obstacles mentaux qui l’en empêchent, se révéler à lui-même sa véritable personnalité et la développer. Il accomplit un essentiel défrichement de ses profondeurs. La situation historique et sociale de la Martinique est la hantise de Césaire, le cancer qui lui ronge le cœur, ce pays qui est un ulcère dont il épelle les purulences.

Extrait de « Chiens » :

« Ce pays est maudit

Ce pays bâille, ayant craché l’ankylostome Cuba

Une bouche de clameurs vides. »

Extrait de « Armes » :

« Bourgs bossus de pieds pourris de morts

Epelés dans le désespoir sans prix du souvenir

Basse-Pointe, Diamant, Tartane et Caravelle…

Cervelles tristes rampées d’orgasmes. »

Extrait de « Soleil cou coupé » :

« Les veines de la berge s’engourdissent d’étranges larves

Nous et nos frères

Dans les champs les squelettes attendent leurs frissons et la chair

Rien ne viendra et la saison est nulle. »

Extrait de « Chiens » :

« J’ai acclimaté un arbre de soufre et de laves chez un peuple de vaincus.

La race de terre la race par terre s’est connu des pieds. »

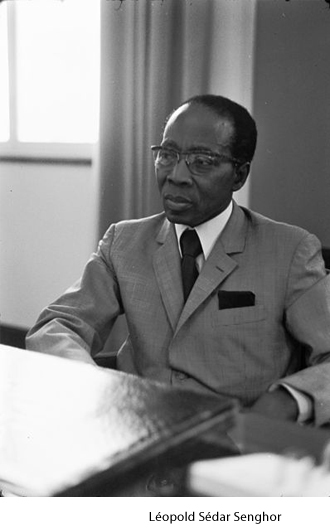

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Senghor est né au Sénégal le 9 octobre 1906. Il sera Président de la République du Sénégal au cours de plusieurs mandats de 1963 à 1980. Considéré comme le plus grand poète noir d’expression française, chantre de la négritude, il sera très proche de Aimé Césaire. Senghor sera académicien en 1983. Il publiera de nombreux poèmes au cours desquels il développera sa pensée sur la négritude et le métissage culturel jusqu’à sa mort en 2001.

Aux critiques qui somment les poètes nègres, parce qu’ils écrivent en français, de sentir « français », qui les accusent d’imiter les grands poètes nationaux, qui reprochent à Césaire de lasser par son rythme de tam-tam, comme si le propre du zèbre n’était pas de porter des zébrures, qui reprochent à Senghor d’imiter Saint-John Perse, Léolpold Sédar Senghor répond.

Les nègres sont des hommes qui sentent et ils ne pensent pas. Toujours la beauté les frappe, droit comme lance à la racine de la vie. L’événement rend Senghor malade, son visage se fait cendre. Les nègres sont saisis à l’aine, foudroyé par l’éclair. Ils chantent, mais ce n’est pas de ce qu’ils voient de leurs yeux. Reprocher à Césaire et aux autres, leur rythme, leur « monotonie », en un mot leur style, c’est leur reprocher d’être nés « nègres », antillais ou africains, et non pas « français » sinon chrétiens ; c’est leur reprocher d’être restés eux-mêmes, irréductiblement sincères.

Pourquoi, dès lors, écrivez-vous en français ? lui demande-t-on. Senghor répond ainsi :

Parce que nous sommes des métis culturels, parce que, si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres hommes, parce que le français est une langue « de gentillesse et d’honnêteté »…. Le français, ce sont les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l’orage…. Les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants…

Senghor dit encore : Je persiste à penser que le poème n’est accompli que s’il se fait chant, parole et musique en même temps…. On peut encore réciter le poème en s’accompagnant d’un instrument de musique… lorsqu’en tête de poème, je donne une indication instrumentale, ce n’est pas simple formule. Le même poème peut donc être récité, psalmodié, ou chanté… Le poème est comme une partition de jazz, dont l’exécution est aussi importante que le texte…

Extrait de « Chants d’ombre » :

L’ouragan

L’ouragan arrache tout autour de moi

Et l’ouragan arrache en moi feuilles et paroles futiles.

Des tourbillons de passion sifflent en silence

Mais paix sur la tornade sèche, sur la fuite de l’hivernage !

Toi Vent ardent Vent pur, Vent-de-belle-saison, brûle toute fleur toute pensée vaine

Quand retombe le sable sur les dunes du cœur.

Servante, suspends ton geste de statue et vous, enfants, vos jeux et vos rires d’ivoire.

Toi, qu’elle consume ta voix avec ton corps, qu’elle sèche le parfum de ta chair

La flamme qui illumine ma nuit, comme une colonne et comme une palme.

Embrase mes lèvres de sang, Esprit, souffle sur les cordes de ma kôra

Que s’élève mon chant, aussi pur que l’or de Galam.

FEMME NOIRE

Femme nue, femme noire

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté

J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux

Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de Midi,

Je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col calciné

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle

Femme nue, femme obscure

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche

Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du Vent d’Est

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée

Femme noire, femme obscure

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau.

Délices des jeux de l’Esprit, les reflets de l’or ronge ta peau qui se moire

A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.

Femme nue, femme noire

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel

Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.

Extrait de « Nocturnes » :

Ne t’étonne pas mon amie si ma mélodie se fait sombre

Si je délaisse le roseau suave pour le khalam et le tama

Et l’odeur verte des rizières pour le galop grondant des tabalas.

Entends la menace des vieillards-devins, la canonnade colère de Dieu.

Ah ! peut-être demain à jamais se taira la voix pourpre de ton dyâli.

Voilà pourquoi mon rythme se fait si pressant, que mes doigts saignent sur mon khalam.

Peut-être demain mon amie, tomberai-je sur un sol inapaisé

En regrettant tes yeux couchants et le tamtam brumeux des mortiers tout là-bas.

Et tu regretteras dans la pénombre la voix brûlante qui chantait ta beauté noire.

Extrait de « Hosties noires » :

Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort

Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang ?

Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux généraux

Je ne laisserai pas – non ! – les louanges de mépris vous enterrer furtivement.

Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur

Mais je déchirerai les rires BANANIA sur tous les murs de France.

Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang

Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la mort ?

Un autre poète de la négritude, Léon-Gontran Damas, né à Cayenne en 1912. Il a fréquenté Césaire et Senghor dans les années 30. Dans « Black Label », il exprime la mélancolie d’un noir exilé dans Paris et le sentiment d’une revanche par le triomphe de l’art africain.

NOUS LES GUEUX

nous les peu

nous les rien

nous les chiens

nous les maigres

nous les Nègres

nous à qui n’appartient

guère plus même

cette odeur blême

des tristes jours anciens

Nous les gueux

nous les peu

nous les rien

nous les chiens

nous les maigres

nous les Nègres

qu’attendons-nous

les gueux

les peu

les rien

les chiens

les maigres

les nègres

pour jouer aux fous

pisser un coup

tout à l’envi

contre la vie

stupide et bête

qui nous est faite

à nous les gueux

à nous les peu

à nous les rien

à nous les chiens

à nous les maigres

à nous les Nègres

T’EN SOUVIENT-IL

PARIS-Nombril-du-Monde

à la merci de l’Afrique

de son âme

de sa joie

sa tristesse

ses regrets

PARIS-Nombril-du-Monde

à la merci de l’Afrique

à la merci de sa voix

à la merci de la fièvre du rythme

de la piste un mouchoir de poche

de l’invitation au voyage au mur

de la trompette bouchée

T’EN SOUVIENT-IL

Le Blanc à l’école du Nègre

tout à la fois

gentil

docile

soumis et singe

jamais le Blanc ne sera nègre

car la beauté est nègre

et nègre la sagesse

car l’endurance est nègre

et nègre le courage

car la patience est nègre

et nègre l’ironie

car le charme est nègre

et nègre la magie

car l’amour est nègre

et nègre le déhanchement

car la danse est nègre

et nègre le mouvement

car le rire est nègre

car la joie est nègre

car la paix est nègre

car la vie est nègre

T’EN SOUVIENT-IL

Extrait de « Pigments Névralgies : Solde »

Poème dédié à Aimé Césaire

J’ai l’impression d’être ridicule

Dans leurs souliers

Dans leur smoking

Dans leur plastron

Dans leur faux-col

Dans leur monocle

Dans leur melon

J’ai l’impression d’être ridicule

Avec mes orteils qui ne sont pas faits

Pour transpirer du matin jusqu’au soir qui déshabille

Avec l’emmaillotage qui m’affaiblit les membres

Et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe

J’ai l’impression d’être ridicule

avec mon cou en cheminée d’usine

avec ces maux de tête qui cessent

chaque fois que je salue quelqu’un

J’ai l’impression d’être ridicule

dans leurs salons

dans leurs manières

dans leurs courbettes

dans leur multiple besoin de singeries

J’ai l’impression d’être ridicule

avec tout ce qu’ils racontent

jusqu’à ce qu’ils vous servent l’après-midi

un peu d’eau chaude

et des gâteaux enrhumés

J’ai l’impression d’être ridicule

avec les théories qu’ils assaisonnent

au goût de leurs besoins

de leurs passions

de leurs instincts ouverts la nuit

en forme de paillasson

J’ai l’impression d’être ridicule

parmi eux complice

parmi eux souteneur

parmi eux égorgeur

les mains effroyablement rouges

du sang de leur ci-vi-li-sa-tion

Yves-Emmanuel Dogbé est togolais, né à Lomé en 1939. Il se situe dans la tradition des poètes de la négritude. Il cherche à « recueillir avant la nuit, les bases, l’origine de sa race » et veut se « blottir dans la chaleur de la terre de ses aïeux », mais il est aussi chrétien et écrivain d’expression française.

Extrait de « Flamme blême »

AUTARCIE

Esclaves en quittance sur un globe en hâte

Evoquez les sévices des temps jadis :

Les traites lassées, les regards rougis

Les ténèbres pesantes, l’absence effacée

Montrez au cynique fouleur

L’origine de tout homme de même limon

Et votre envie d’égal souffle de vie

Tel l’infaillible idéal du Suprême Faiseur.

Pour terminer, un poème de Guy Tirolien, poème extrait de « Anthologie de la nouvelle poésie nègre de langue française » réalisé par Léopold Sédar Senghor :

PRIERE D’UN PETIT ENFANT NEGRE

Seigneur, je suis très fatigué.

Je suis né fatigué.

Et j’ai beaucoup marché depuis le chant du coq

Et le morne est bien haut qui mène à leur école.

Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,

Faites, je vous en prie, que je n’y aille plus.

Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches

Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois

Où glissent les esprits que l’aube vient chasser.

Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers

Que cuisent les flammes de midi,

Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers,

Je veux me réveiller

Lorsque là-bas mugit la sirène des blancs

Et que l’Usine

Sur l’océan des cannes

Comme un bateau ancré

Vomit dans la campagne son équipage nègre…

Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,

Faites, je vous en prie, que je n’y aille plus.

Ils racontent qu’il faut qu’un petit nègre y aille

Pour qu’il devienne pareil

Aux messieurs de la ville

Aux messieurs comme il faut.

Mais moi, je ne veux pas

Devenir, comme ils disent,

Un monsieur de la ville,

Un monsieur comme il faut.

Je préfère flâner le long des sucreries

Où sont les sacs repus

Que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune.

Je préfère, vers l’heure où la lune amoureuse

Parle bas à l’oreille des cocotiers penchés,

Ecouter ce que dit dans la nuit

La voix cassée d’un vieux qui raconte en fumant

Les histoires de Zamba et de compère Lapin,

Et bien d’autres choses encore

Qui ne sont pas dans les livres.

Les nègres, vous le savez, n’ont que trop travaillé.

Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres

Qui nous parlent de choses qui ne sont point d’ici ?

Et puis elle est vraiment trop triste leur école,

Triste comme

Ces messieurs de la ville,

Ces messieurs comme il faut

Qui ne savent plus danser le soir au clair de lune

Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds

Qui ne savent plus conter les contes aux veillées.

Seigneur, je ne veux plus aller à leur école !

BIBLIOGRAPHIE

Film :

DVD « L’Afrique sauvage » de David Attenborough produit par la BBC Earth – Documentaires : Le Kalahari et le Sahara

Livres :

« Cahier d’un retour au pays natal » de Aimé Césaire

« Césaire » par Lilyan Kesteloot dans « Poètes d’aujourd’hui Segers »

« 100 poèmes contre le racisme » de la Ligue des Droits de l’Homme

« Œuvre poétique » de Léopold Sédar Senghor

Documentation internet

Musique :

Miles Davis dans l’Album « Kind of Blue » le titre « Blue in Green »

Leadbelley dans l’Album « Blues story » le titre « Black Betty »

Lucky Peterson dans l’Album « The son of a bluesman » le titre « Nana Jarnell »

AVF Saint-Jean-de-Maurienne

www.mneseek.fr (partage de liens internet culturels)

Partager cet article sur facebook :

ou

Partager cet article par email

Articles Mneseek associés :

Angela Davis par Yannick Noah (Angela Davis est une militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, féministe et marxiste) :